Ⅳ.頭頸部がんの切除手術

1.口腔がんの手術

1)舌がんの切除手術

口腔がんのなかで最も頻度の多い舌がんの手術について示します。

舌がんは舌の側縁(横の部分)に発生することが多く、腫瘍の大きさによって切除の術式が選択されます。

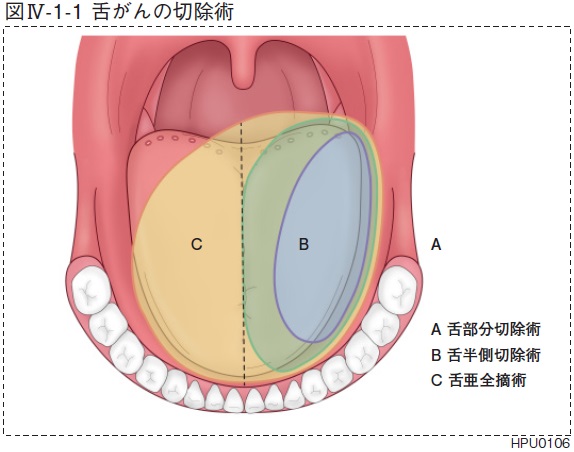

舌を切除する術式として舌部分切除術、舌半側切除術、舌亜全摘術(舌全摘術)に分けられます(図Ⅳ-1-1)。

■舌部分切除術

比較的小さい腫瘍であれば舌部分切除といわれる切除術が行われます(図Ⅳ-1-1A)。 完全な切除のために、腫瘍の端からさらに安全域と呼ばれる正常組織を含んだ切除を行います。 この方法は口の中から行うことが可能で、手術の負担も少なく術後の機能障害はそれほどありません (図Ⅳ-1-2)。

■舌半側切除術

比較的大きながんでは切除の範囲も大きくなり、舌の1/2を切除する場合を舌半側切除術といいます(図Ⅳ-1-1B)。 舌の半分を越えるような切除が必要な場合は、切除した部分を修復するために体の他の部分から組織を移植する再建手術の併用を行います(図Ⅳ-1-3)。 その場合には口の中からの切除に加えて頸部の皮膚切開も必要となります。舌部分切除術より機能障害が大きくなりますが、食事や会話は十分可能です。

■舌(亜)全摘術

腫瘍が大きく広がった場合、さらに広範囲の舌の切除(舌亜全摘術・舌全摘術)が必要となります(図Ⅳ-1-1C)。 術後の食事の摂取や会話などの機能の障害が問題となりますが、切除した部分に再建手術を行うことによって術後の機能障害を軽減することができます(図Ⅳ-1-4)。 舌がんの切除と再建手術が行われた場合、しばしば舌の可動性が制限されて術後の発音や摂食嚥下機能(食事摂取や飲み込み)が障害されるため、発音や嚥下のリハビリテーションを行うことが必要です。

2)下顎骨の切除手術

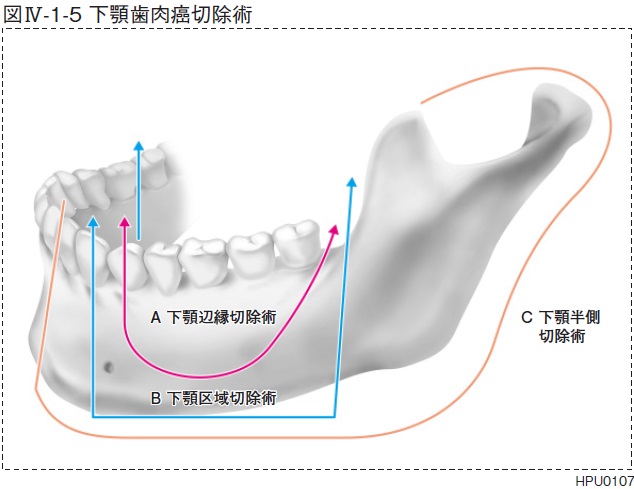

下顎歯肉にがんが発生したり、舌がん、口腔底がん、頬粘膜がんなどが下のあごの骨(下顎骨)に及んでいる場合には下顎骨の切除が必要となります。 下顎歯肉がんは腫瘍が下顎骨の深部に進行すると骨破壊を引き起こします。下顎骨を切除する術式として下顎辺縁切除術、下顎区域切除術、下顎半側切除術に分けられます(図Ⅳ-1-5)。

■下顎辺縁切除術

腫瘍が下顎骨に進行していないような場合には下顎骨の高さの1/3から1/2程度を辺縁で切除する方法で、この場合には下顎骨の連続性が保たれます(図Ⅳ-1-5A)。

■下顎区域切除術

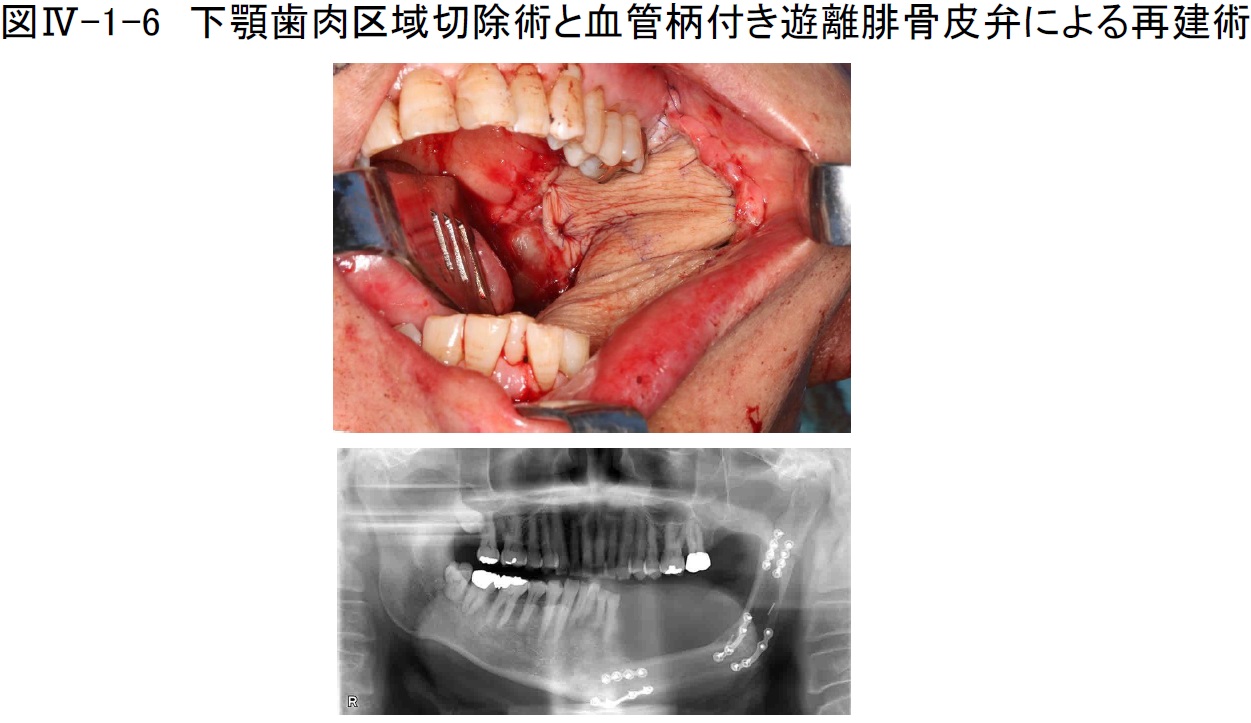

腫瘍が下顎骨に深く進行している場合には下顎骨を完全に切り離してしまうため下顎骨の連続性がなくなります。(図Ⅳ-1-5B) このままでは、食事が咬めなくなってしまうので、切除した部分に骨を移植したり金属のプレートを用いて下顎骨を再建する必要があります(図Ⅳ-1-6)。

■下顎半側切除術

腫瘍が下顎骨に深く進行し、周囲への組織へ進行している場合には、腫瘍のある下顎骨の関節突起を含めた切除となります(図Ⅳ-1-5C)。 下顎骨区域切除と同様に再建術が必要となります。

2.鼻・副鼻腔がんの手術

1)上顎洞がんの手術

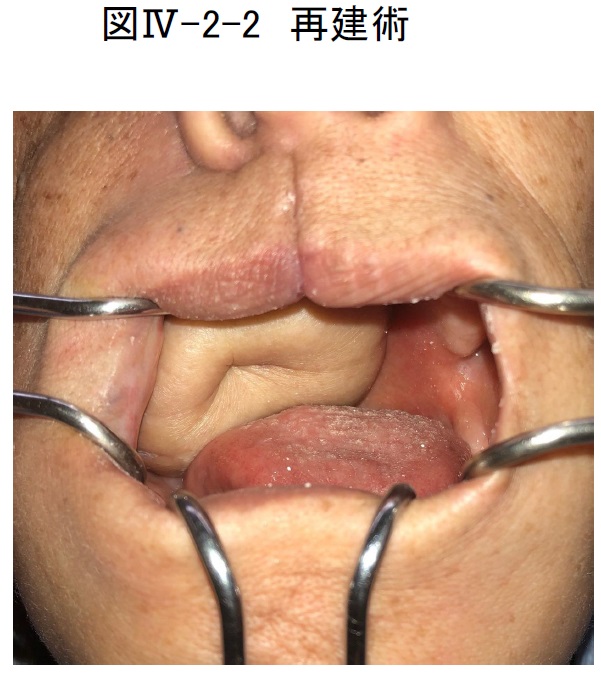

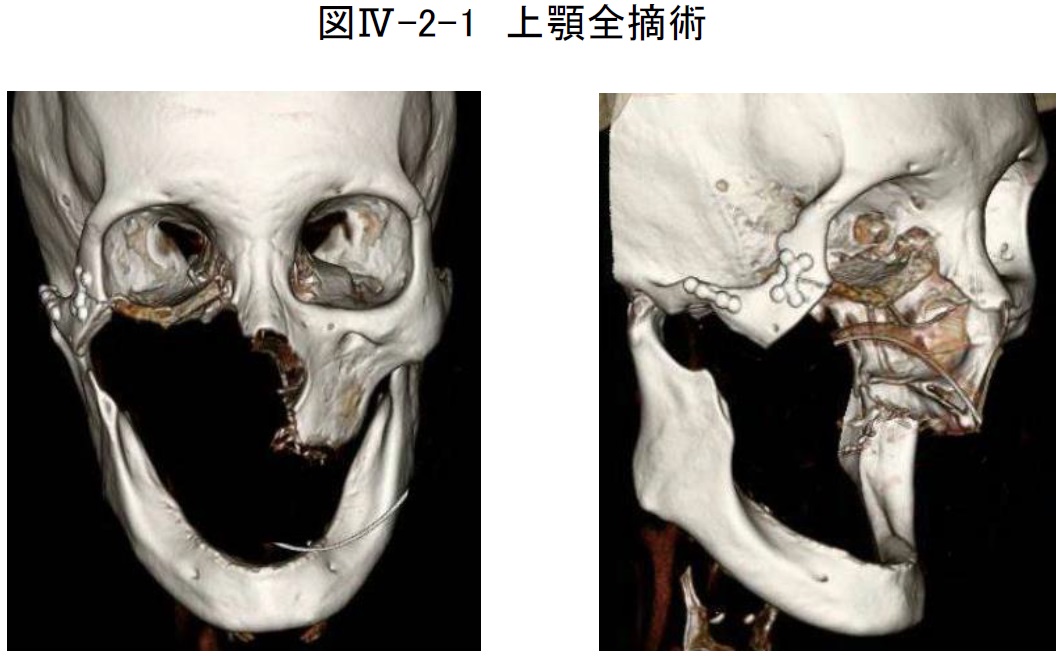

上顎洞がんは上顎洞という頬の裏側の空間から発生します。初期では症状が出にくいため進行した状態で診断されることが多いです。 こういった場合は腫瘍を顔面の骨で包むようにして摘出する必要があります(上顎全摘術、図Ⅳ-2-1)。さらに腫瘍が眼球や顔面皮膚へ広がるとこれらも一緒に切除する必要があります。 上顎がなくなると顔面の陥凹や食事の問題が生じるため、腹部から皮膚と皮下組織を採取して欠損部分へ充填したり(図Ⅳ-2-2)、特殊な義歯(プロテーゼ)を装着(図Ⅳ-2-3)することで障害の軽減を図ります。

3.咽頭がんの手術

手術治療が適用される咽頭がんは中咽頭がんと下咽頭がんが多くを占めます。手術法には従来の外切開法に加え、近年では経口的手術が盛んにおこなわれるようになっています。

1)経口的切除術とは

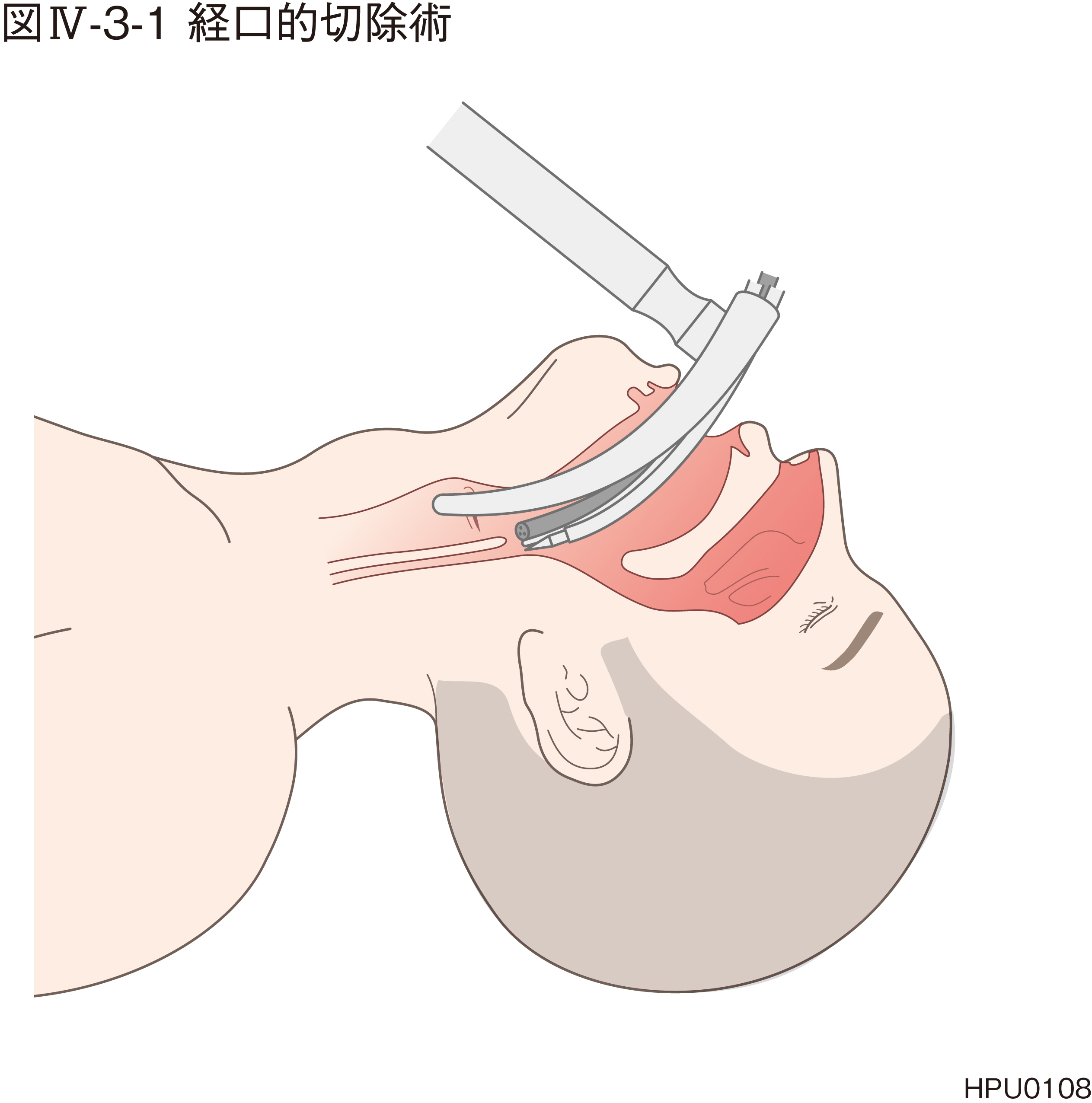

口の中から直接観察することが難しい、あるいは口の中からでは狭くて手術操作が行えない部位のがんに対しては頸部を切開して(外切開)切除摘出を行うのが一般的でした。 現在は、技術の進歩により、口からのどへ手術機器を挿入する方法で摘出できるようになってきています。(図Ⅳ-3-1)これは経口的切除術と呼ばれ、声や食事の機能への悪影響を軽減することを目的に開発された治療法です。 内視鏡技術の進歩は著しく、直接観察することができる部位でも、内視鏡を併用することで肉眼より詳細な観察が行えることがあります。主な対象となる部位は、中咽頭、下咽頭、喉頭です。いずれの部位も、 表在性の腫瘍(表在癌)や周囲への広がり(進展範囲)が比較的軽い場合を中心に行われています。手術は、内視鏡を用いることで腫瘍の粘膜面の広がり(伸展範囲)を肉眼より詳細に観察できます。 手術中または手術後の状態で気管切開などの気道確保が必要となることがありますが、一時的なものであり、後日、気管切開孔は閉鎖します。切除後の手術部位は自然に治癒するのを待ちます。 外切開の方法と比べて、術後の食事は早く再開することが可能ですが、嚥下機能の低下(嚥下障害)が生じた場合には、嚥下リハビリテーションが必要なことがあります。 経口的手術の一つとしてロボット支援下の手術も試みられています。

2)中咽頭がんの手術

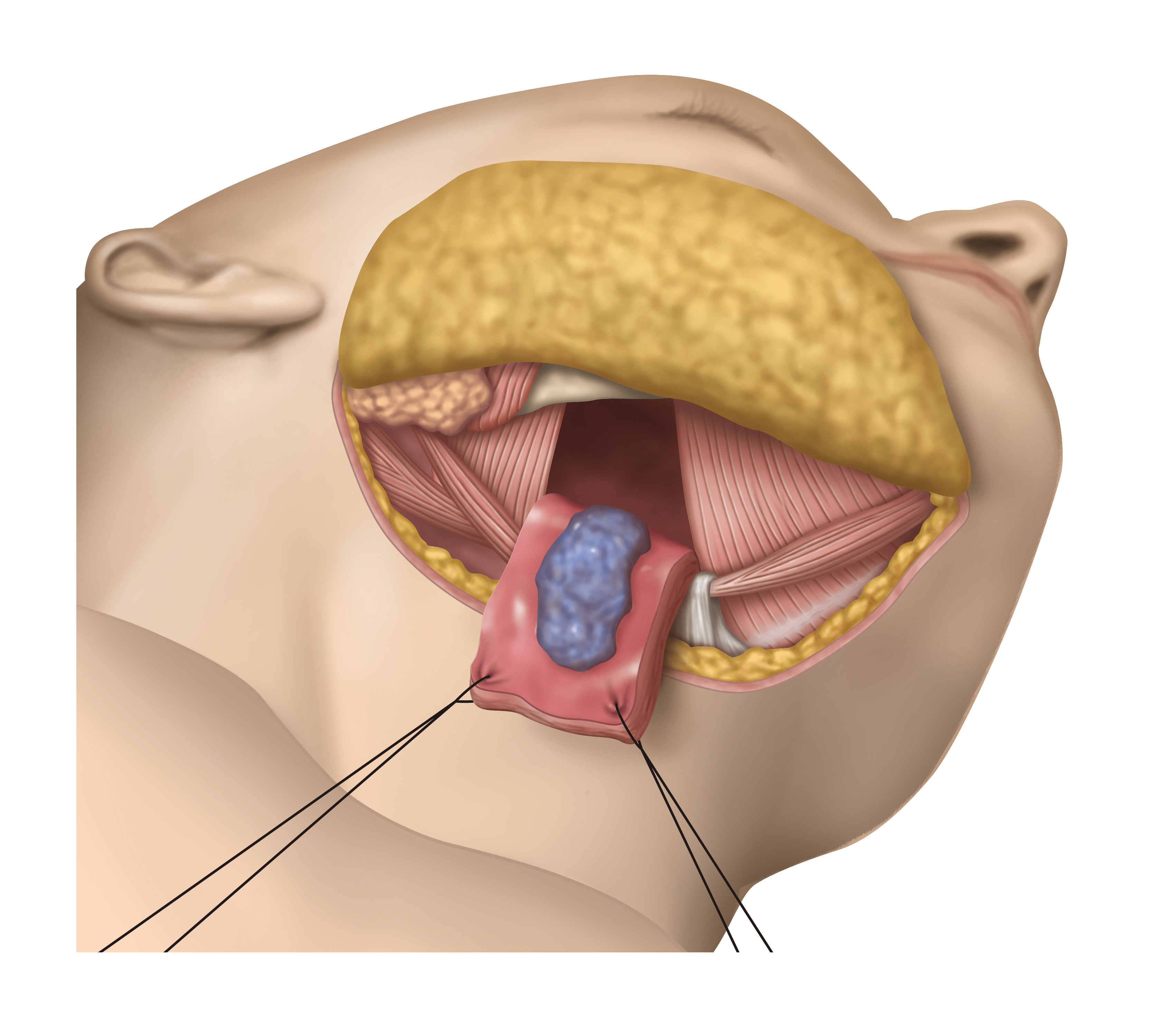

中咽頭がんに対する手術は大きく経口的切除と外切開による切除に分けられます。小さい腫瘍は経口的に摘出が可能ですが、腫瘍が大きくなると外切開による切除が必要になります。ここでは中咽頭がんで最も多い側壁がん(扁桃)の手術を紹介します。

■経口的切除

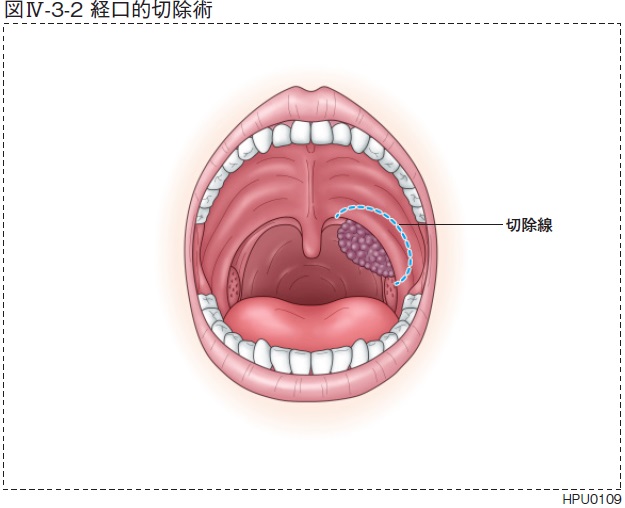

中咽頭の多くの場所は、口の中から直接観察することができ術者が腫瘍を肉眼で確認しながら切除摘出を行う方法が以前より適用されてきました。(口内法)。 がんの取り残しがないよう扁桃に周囲正常組織をつけて摘出するため、扁桃摘出術よりは切除範囲が大きくなります。口腔を広げる器具を用いて中咽頭の腫瘍を口から見えるようにして摘出します(図Ⅳ-3-2)。 小さい腫瘍に対する手術であるため切除範囲も比較的小さく、術後の嚥下障害は軽微であることが多いです。近年、手術機器の進歩に伴い、口内法や外切開で行っていた病変を口の中からより詳細に観察することで正確な切除範囲の決定が可能となっています。

■外切開による切除

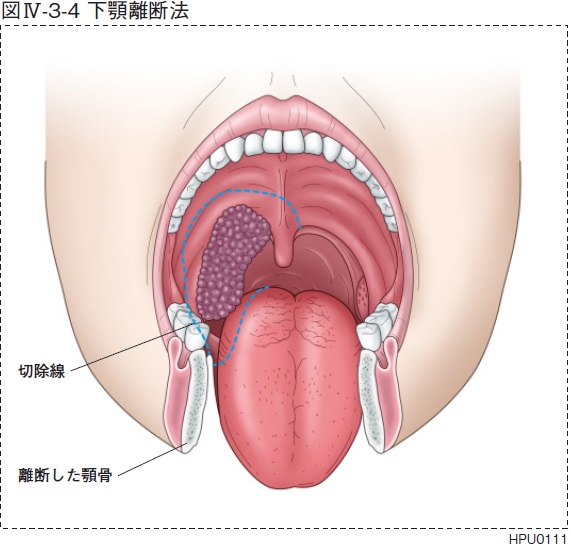

広範囲の切除が必要になると腫瘍の深部が口からは視認できなくなるため、経口的に切除することが困難となります。このような場合は頸部の皮膚を切開して顎の裏から腫瘍を摘出したり (pull through法:図Ⅳ-3-3)、下口唇と下顎骨を離断し一旦下顎骨を観音開きのようにして中咽頭の十分な視野を得ながら摘出します(下顎離断法:図Ⅳ-3-4)。 摘出後の咽頭の欠損が大きくなるため、太ももなどから皮膚と皮下組織を採取して咽頭の形状を再建する必要があります(図Ⅳ-3-5)。また、切除範囲が広くなるにつれ嚥下障害の問題が大きくなってきます。

3)下喉頭がんの手術

■外切開による切除

■経口的切除

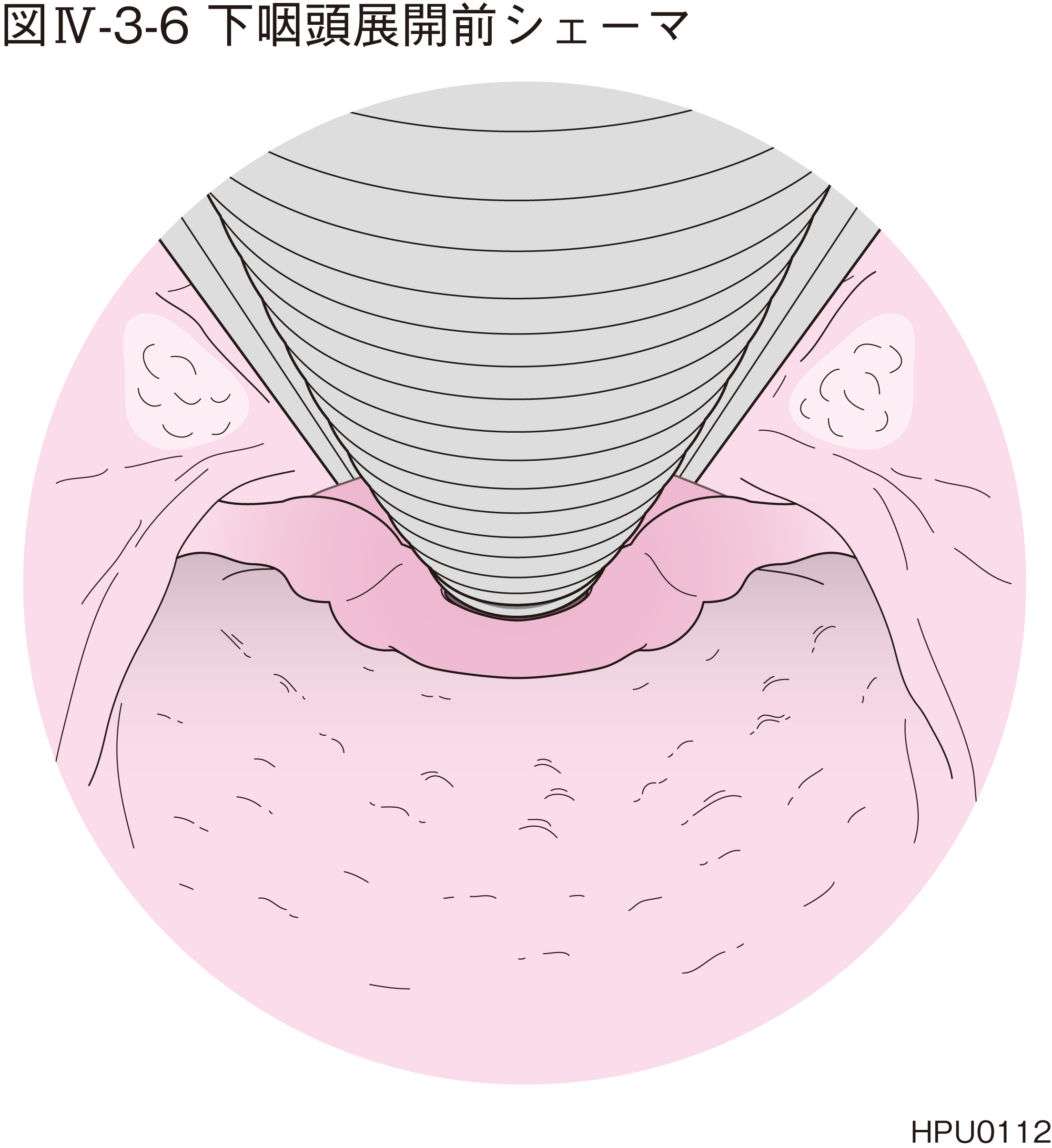

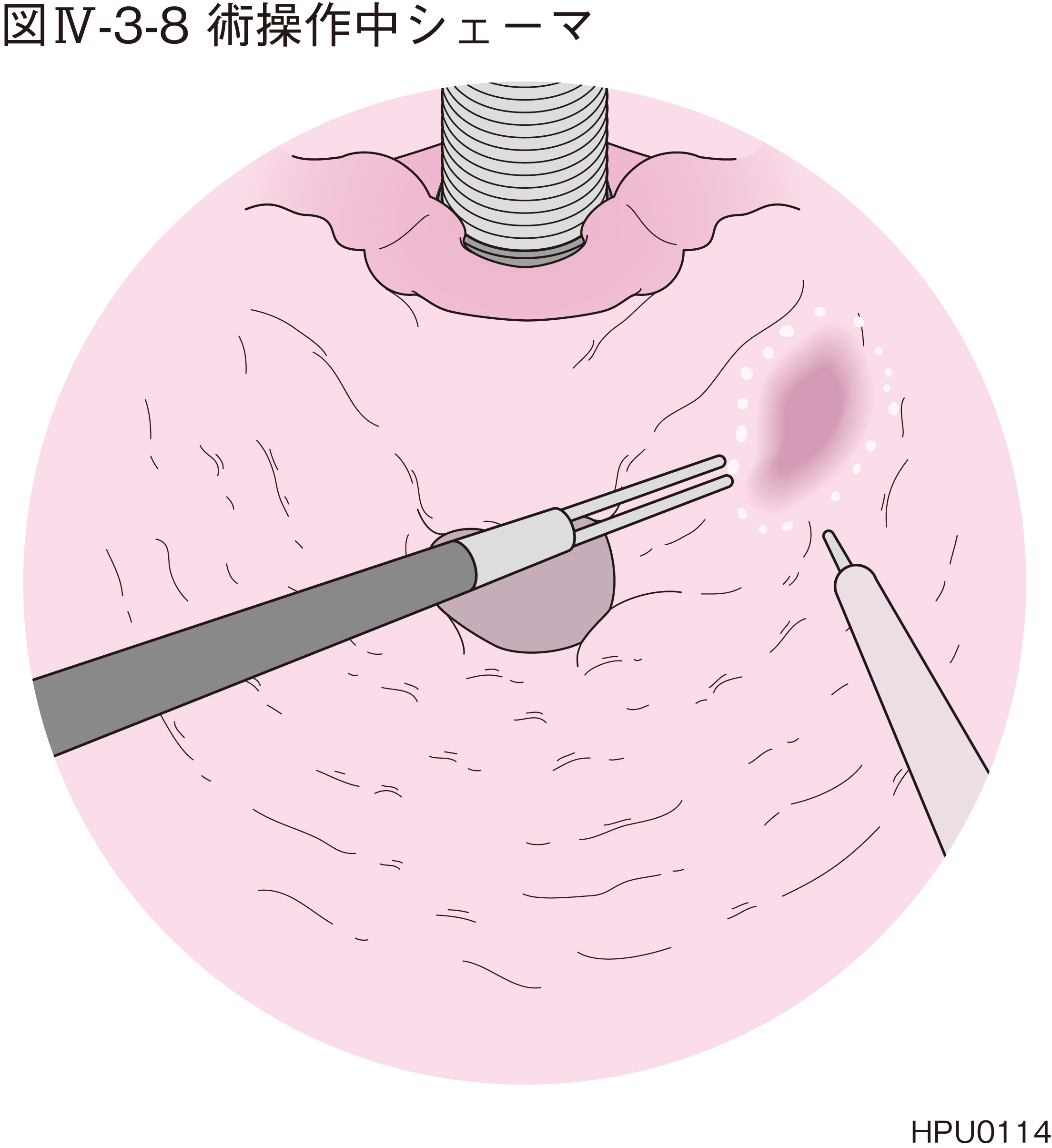

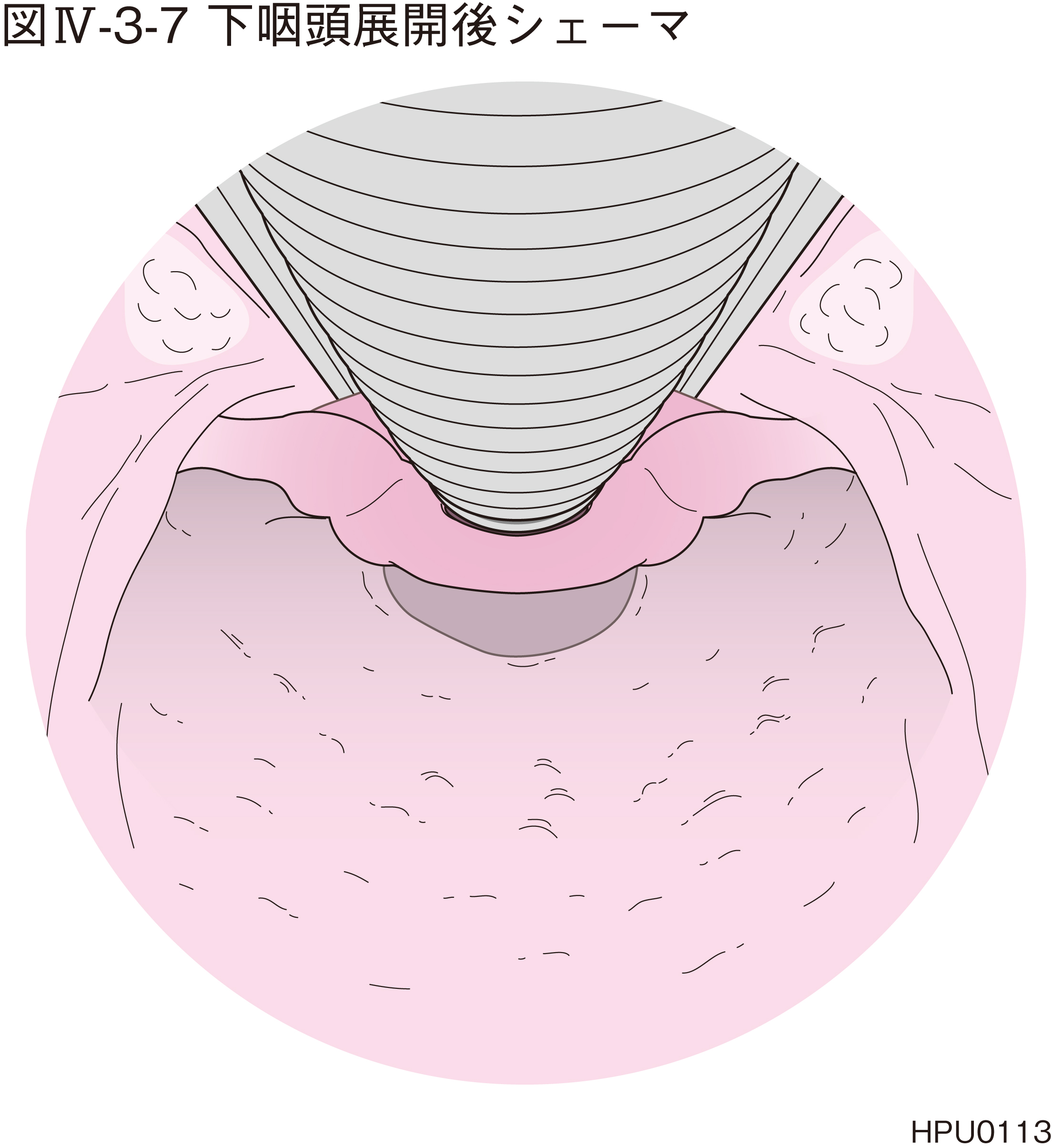

腫瘍の広がりが下咽頭のみにとどまっているか、周囲の中咽頭・喉頭・頸部食道への広がりの程度が軽い場合には、経口的切除術の適応が検討されます。 下咽頭は嚥下運動時に一瞬開きますが、通常は逆流しないように狭く閉じているため、内腔からの詳細な観察や手術操作が難しい部位です。(図Ⅳ-3-6)

4.喉頭がんの手術

喉頭がんに対する手術は大きく喉頭温存手術と喉頭全摘術に分けられます。喉頭温存手術は音声機能の温存が可能ですが、腫瘍が大きい場合には行うことが困難です。 このため、進行がんでは喉頭全摘術が行われることが多くなります。喉頭温存手術には経口的切除術、喉頭部分切除術、喉頭亜全摘術などがあります。

1)喉頭温存手術

■経口的切除

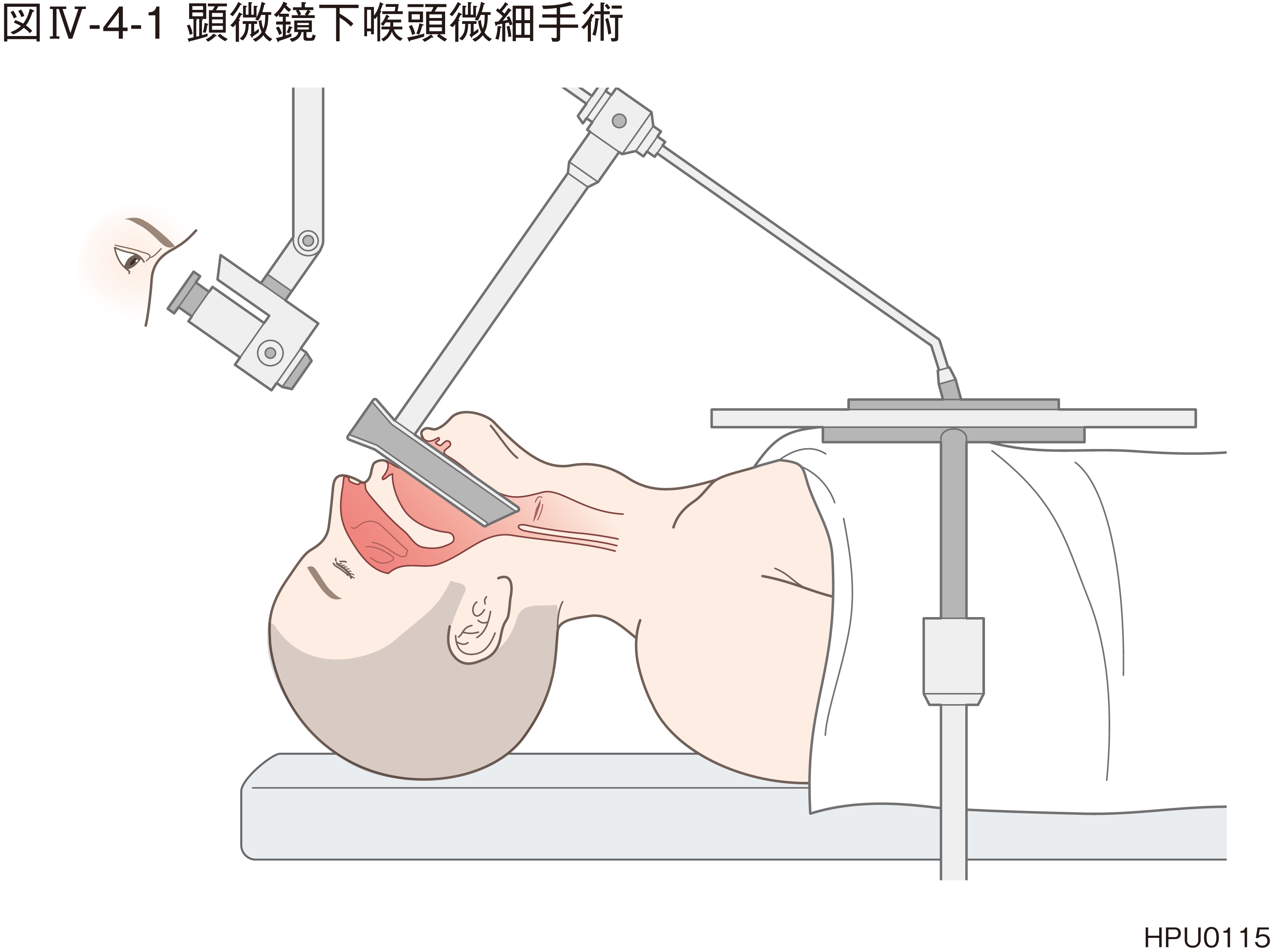

全身麻酔下に口から直達鏡と呼ばれる筒状の器具をのどまで挿入し、病変を顕微鏡や内視鏡で拡大して観察し、レーザー機器などの専用の手術機器を用いて病変を経口的に切除摘出します。(図Ⅳ-4-1)。 小さい病変を対象とするため、切除範囲も小さく術後の後遺症もほとんどありませんが、切除する範囲によっては声がすれ(嗄声)が残る場合があります。

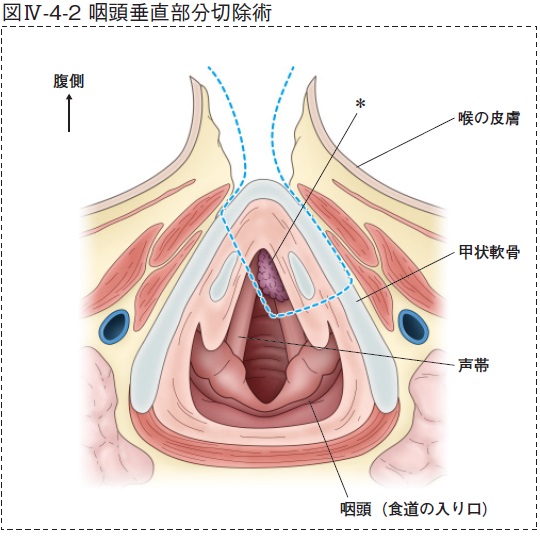

■喉頭部分切除術(図Ⅳ-4-2) 喉頭亜全摘術

頸部の皮膚を切開し腫瘍を摘出します。喉頭は軟骨に覆われているため、軟骨の一部を切除し喉頭の中の腫瘍を摘出します。喉頭全摘術と異なり音声機能は温存されますが、声がすれ(嗄声)は残ります。腫瘍の部位や広がりによって適する術式は変わりますが、切除範囲が広くなるにつれ術後の嚥下障害のリスクが大きくなります。

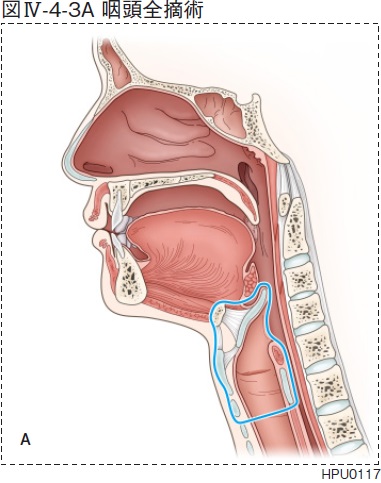

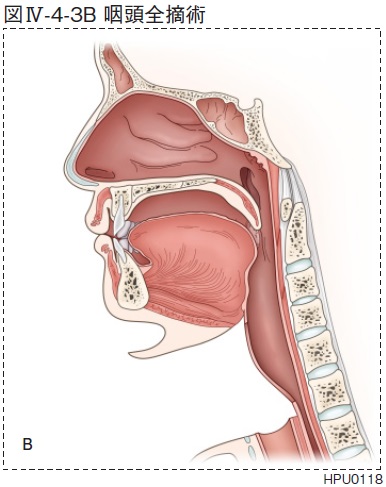

■喉頭全摘術

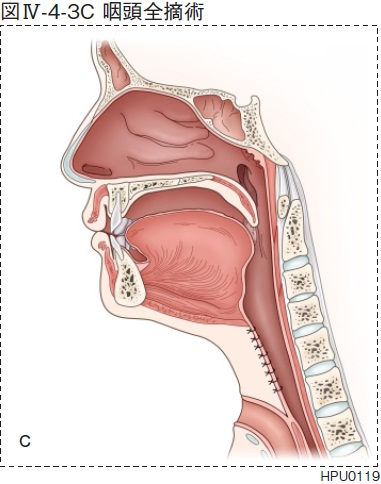

頸部の皮膚を切開し喉頭を摘出します(図Ⅳ-4-3A)。喉頭を摘出すると咽頭の前壁に穴が開いたようになります(図Ⅳ-4-3B)。

それを縫合閉鎖し食事の通り道を作るとともに気管の断端を頸部の皮膚と直接縫合し気管孔を形成します(図Ⅳ-4-3C)。

このため術後は気道(呼吸の通り道)と食道(食事の通り道)が分離される構造に変わります。

喉頭を摘出すると失声状態となり身体障害者3級に該当します。鼻や口を空気が通らなくなるため、鼻をかんだりすすったりすることができなくなり、においも感じにくくなります。

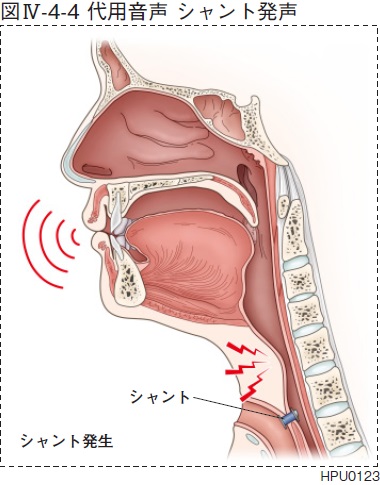

また、気管孔は永久気管孔として一生閉じることはできず、入浴は胸までなど日常生活に制限が生じます。本来の声帯発声に代わる代用音声として、食道発声法、電気喉頭の使用やシャント発声法などがあります(図Ⅳ-4-4)。

5.唾液腺がん

手術の内容は、がんの悪性度や広がりによって決定されます。がんの種類によっては顔面神経に沿って広がりやすいことから、たとえ手術前に顔面神経の麻痺がなくても、がんが神経に癒着したり、 神経の周囲に沿って広がっていれば切除せざるを得ない場合があります。顔面神経を切除せざるを得なかった場合には、耳たぶの感覚をつかさどる神経や足の神経などを移植して、顔面神経をつなぎ合わせ(神経移植術)します。 頸部のリンパ節へ転移する可能性があり、頸部郭清術を同時に施行する場合もあります。耳下腺手術特有の合併症としては、耳たぶ下半分の感覚の低下、唾液漏(術創に唾液がたまる、創部から唾液が漏れ出てくる)、フライ症候群 (術後約1年経過した時期から、食事の際に創部に汗をかいたり、創部が発赤したりする症状が出現する)、ファーストバイト症候群(食事の際に1回目に噛む時に痛みが出る)などの可能性があります。術式によって合併症のリスクは変わります。 術後病理診断で高悪性であった場合や神経浸潤があった場合には、術後放射線治療を施行したほうが良い場合があります。

6.甲状腺がん

甲状腺がんの手術

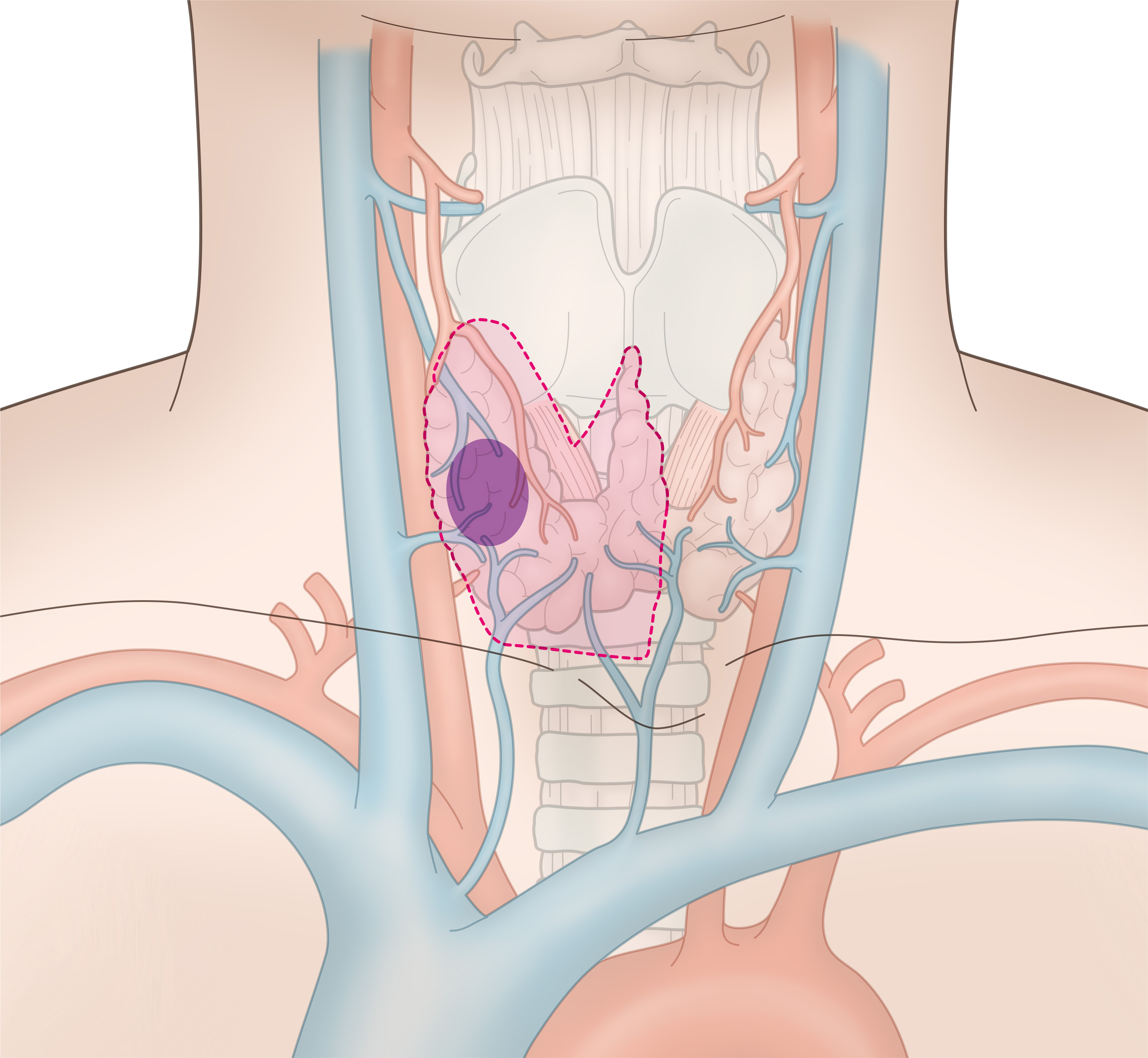

手術では基本的には首のしわに合わせて横に皮膚切開します。甲状腺をがんのある側だけとる場合と全摘する場合があります。基本的には気管や甲状腺周囲の予防的リンパ節郭清は同時に行い、明らかなリンパ節転移があればその領域もしっかり含めて摘出します。(図Ⅳ-6-1)

また、術後反回神経麻痺により声がすれなどの症状がでるリスクが¬あるため、術中に反回神経をモニタリングする手法も普及してきています。

甲状腺を全摘した症例や半切した症例の一部では術後に甲状腺ホルモンの内服を必要とします。また甲状腺全摘とともに副甲状腺も摘出した場合、低カルシウム血症とならないように、カルシウム製剤やビタミンDの内服を必要とすることがあります。

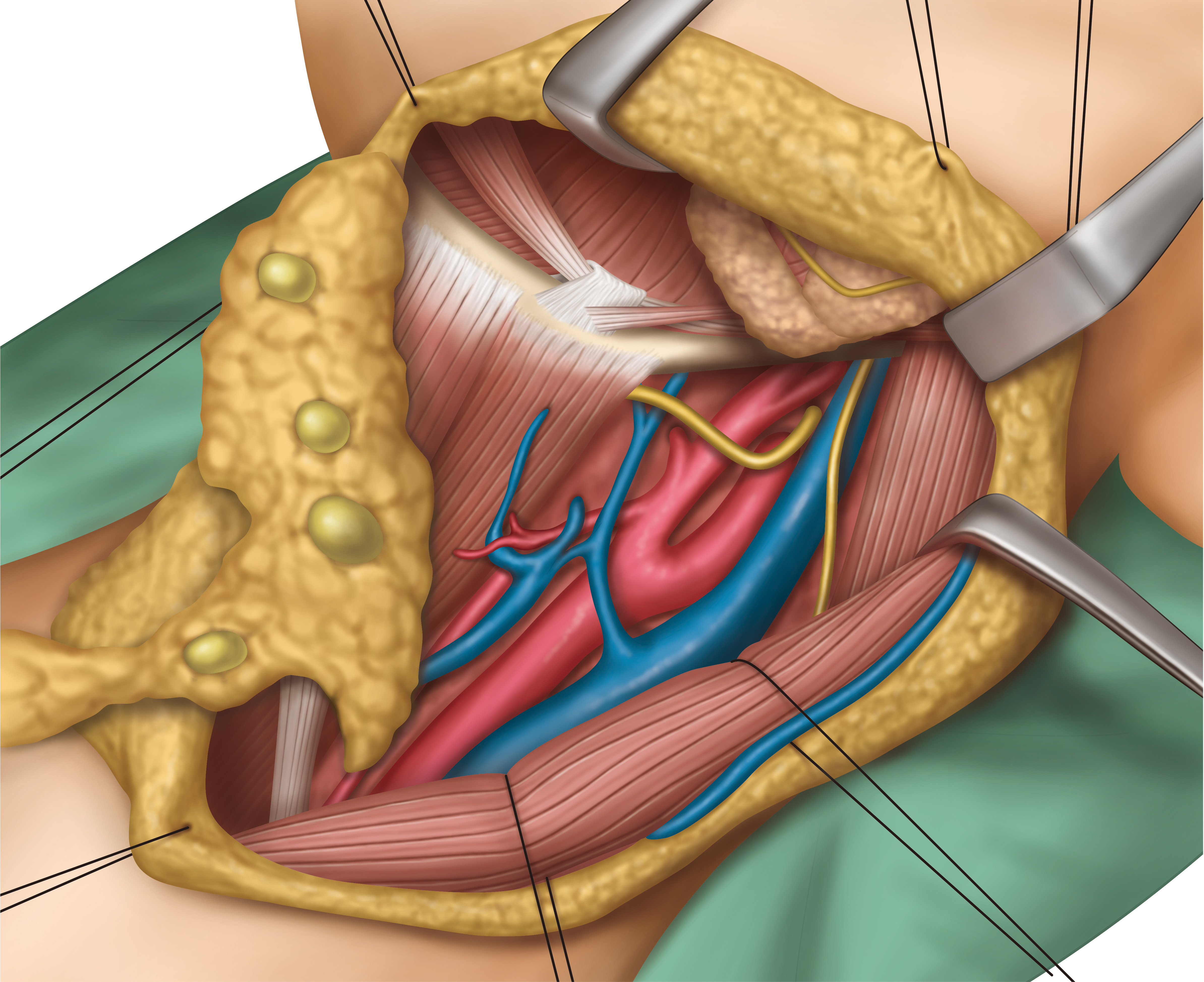

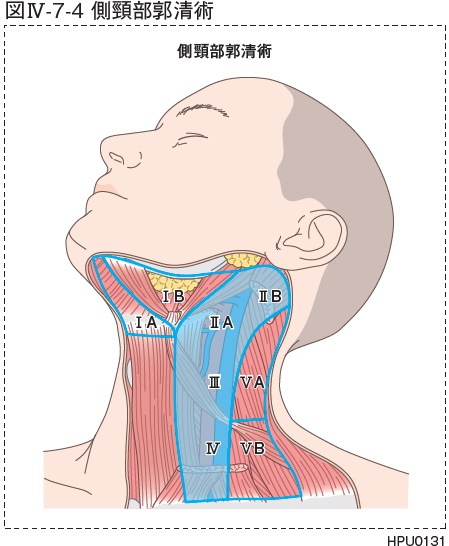

7.頸部郭清術

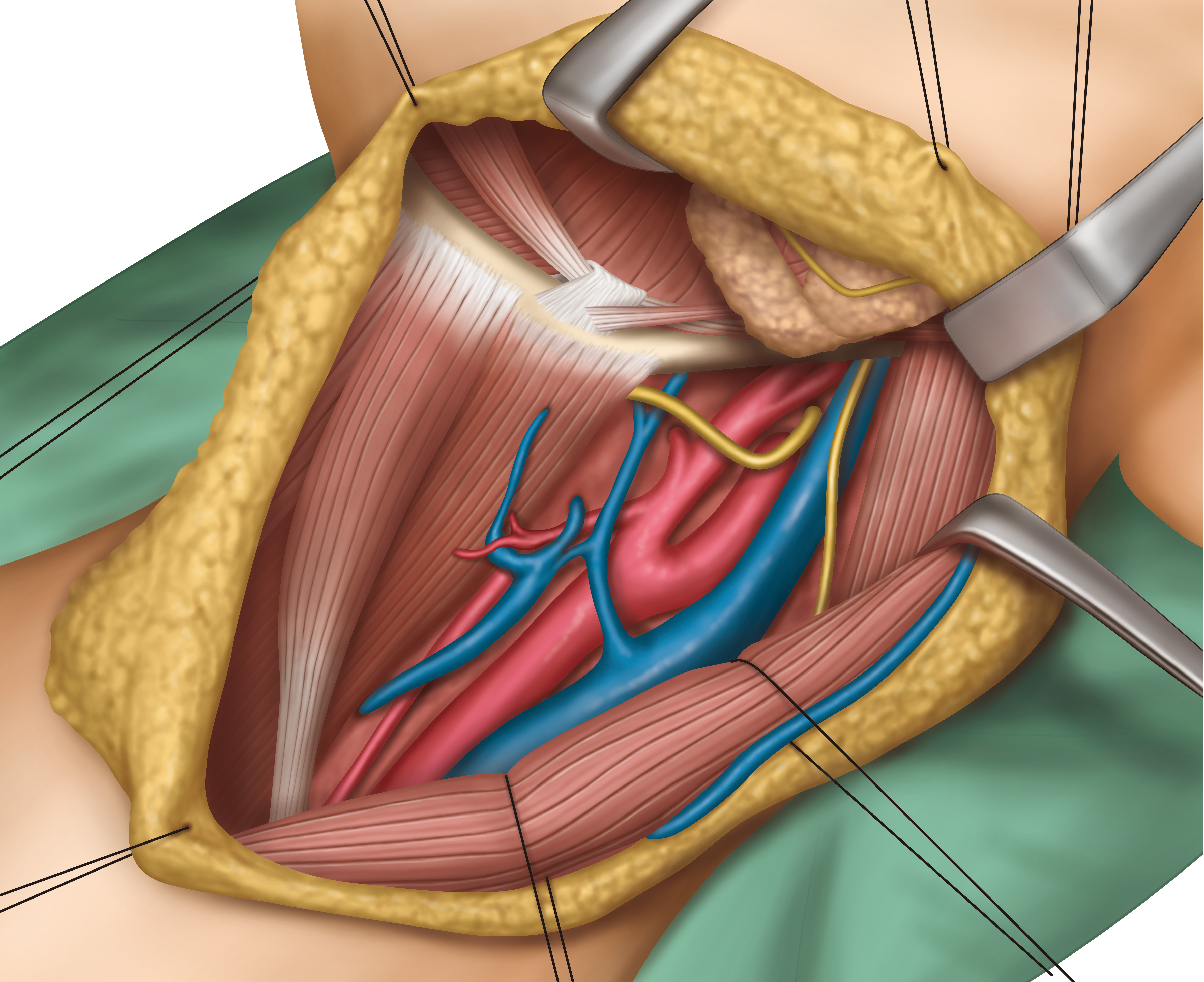

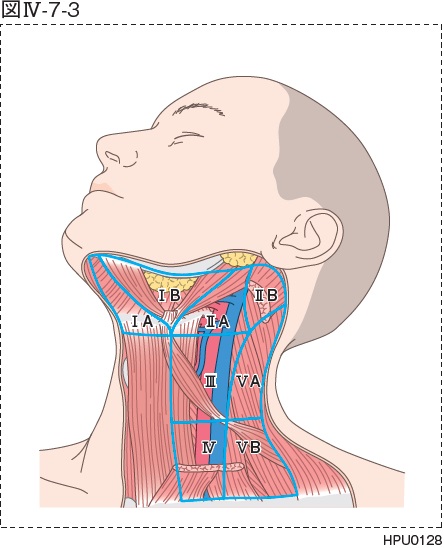

頭頸部がんが進行すると頸部のリンパ節に転移しやすいため、頭頸部がんの手術において(がんの元の場所)を切除するだけでなく、頸部のリンパ節もまとめて取り除くことが治療成績を飛躍的に向上させることにつながります。 この手術を頸部郭清術といいます。基本的なコンセプトは頸部のリンパ節を区画に従ってひとまとめに切除することです(図Ⅳ-7-1)。頸部リンパ節を一つずつ摘み取るのではなく、リンパ節が埋もれている脂肪組織をその周囲の筋肉や血管などとともに一塊(ひとかたまり)に切除します。(図Ⅳ-7-2)

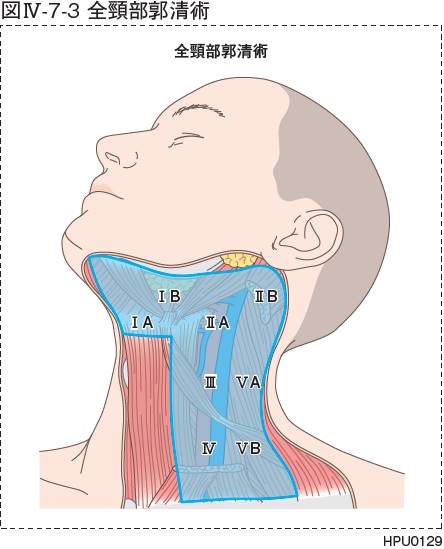

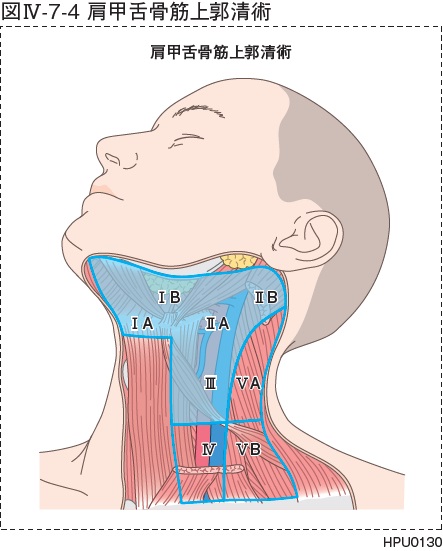

切除する範囲はがんの広がりに応じて、いくつかのバリエーションがあります。

頸部郭清術は郭清範囲による分類として、一側の頸部全体を郭清する全頸部郭清術(図Ⅳ-7-3)と、一部を省略する選択的頸部郭清の2つに大別されます。(図Ⅳ-7-4)

また、以前は(首の太い筋肉)や(脳から心臓に戻る最も太い静脈)、副神経(肩を持ち上げる神経)のすべてを合わせて切除(根治的頸部郭清術)していましたが、

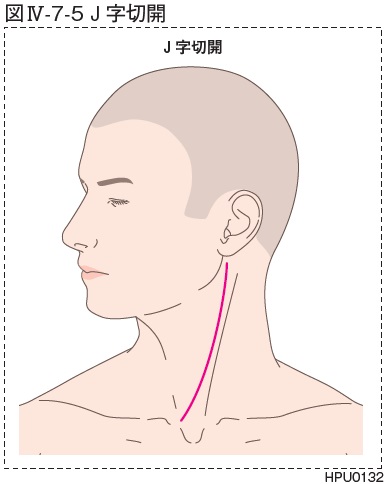

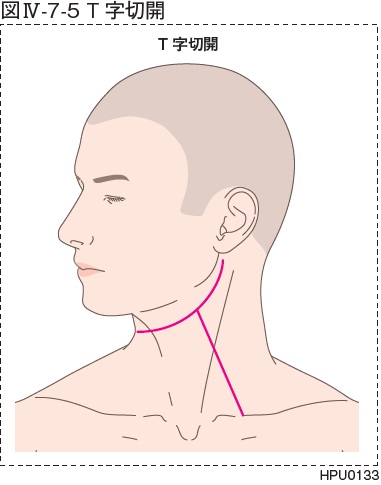

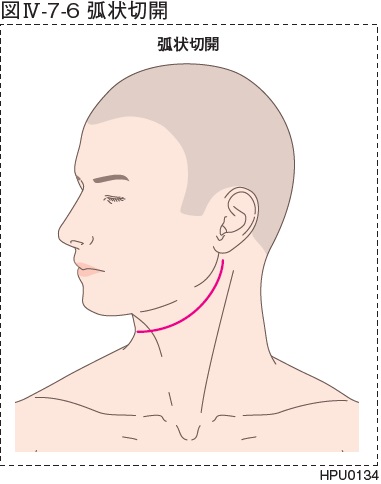

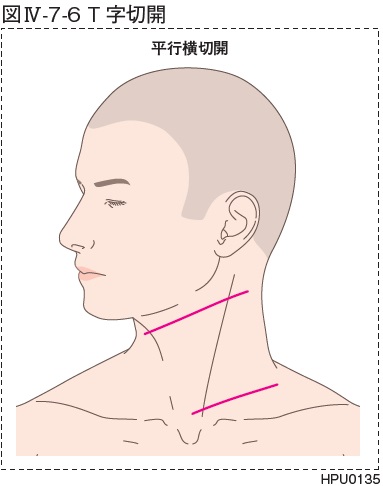

最近は機能温存の観点から3つすべて、または一部を温存するようにします(保存的あるいは機能的頸部郭清術)。郭清する部位や範囲に応じて、皮膚の切開線は変更します(図Ⅳ-7-5,6)